EECP 體外反搏治療

- EECP 體外反搏治療

- 心臟血管年齡

- 高血壓Q&A

EECP 體外反搏治療:守護心臟健康的無創之選

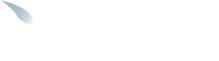

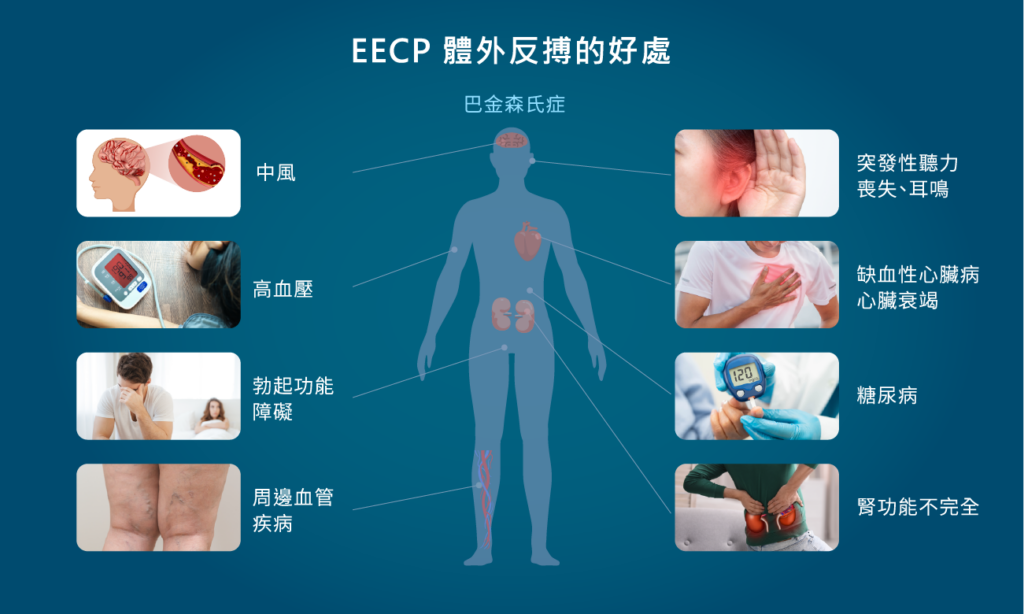

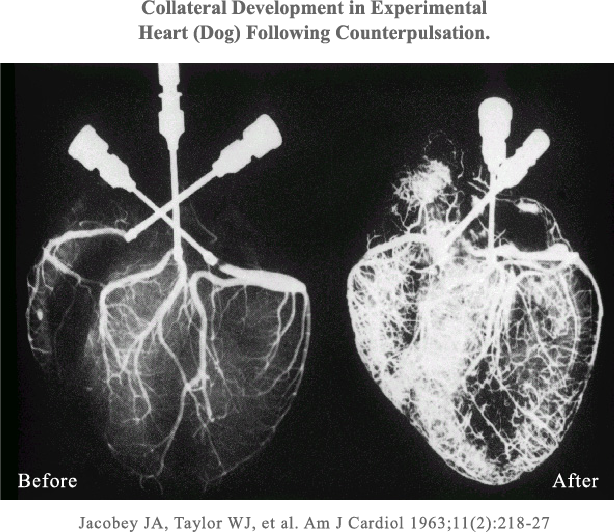

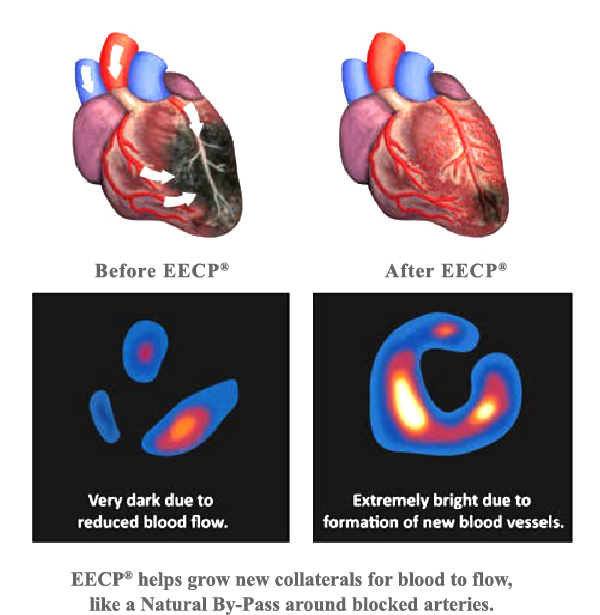

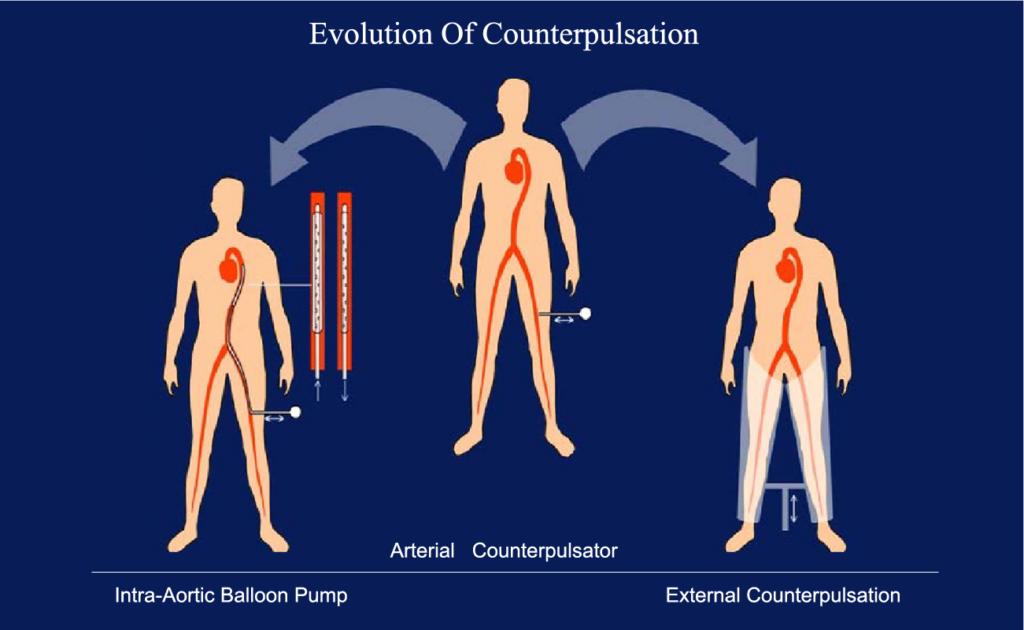

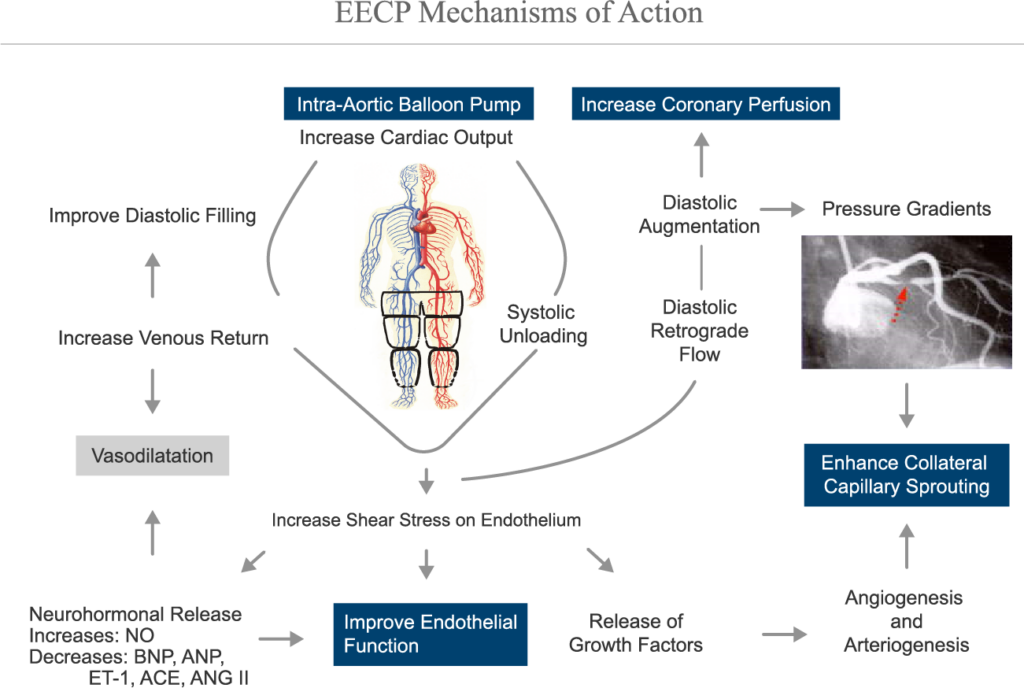

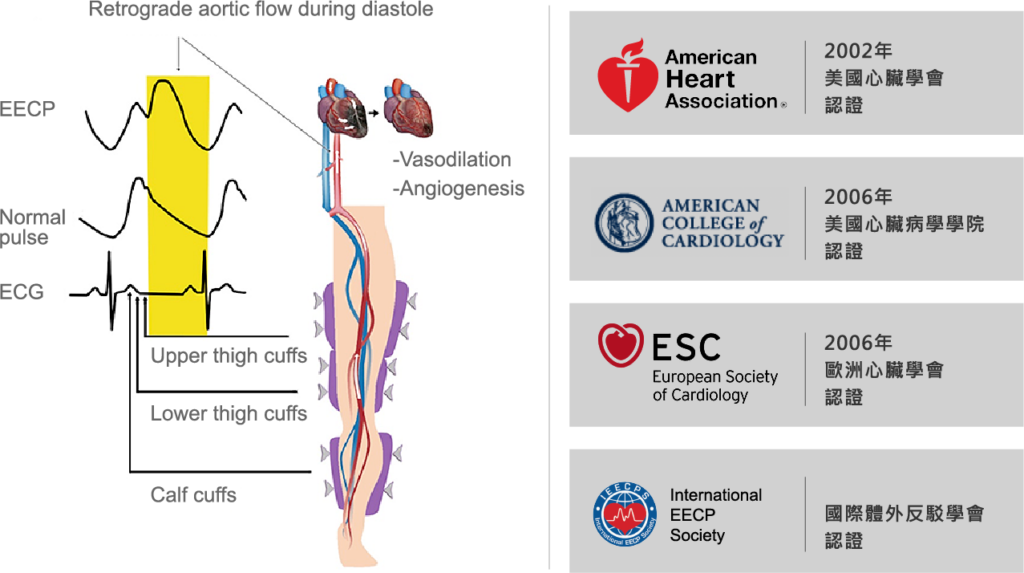

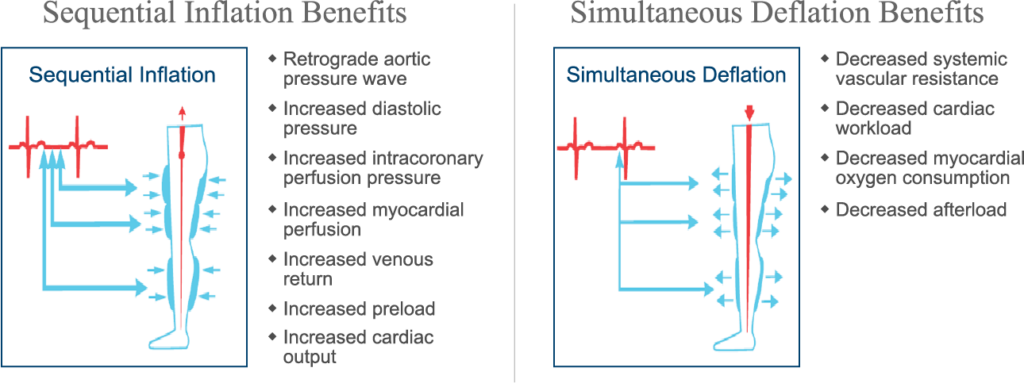

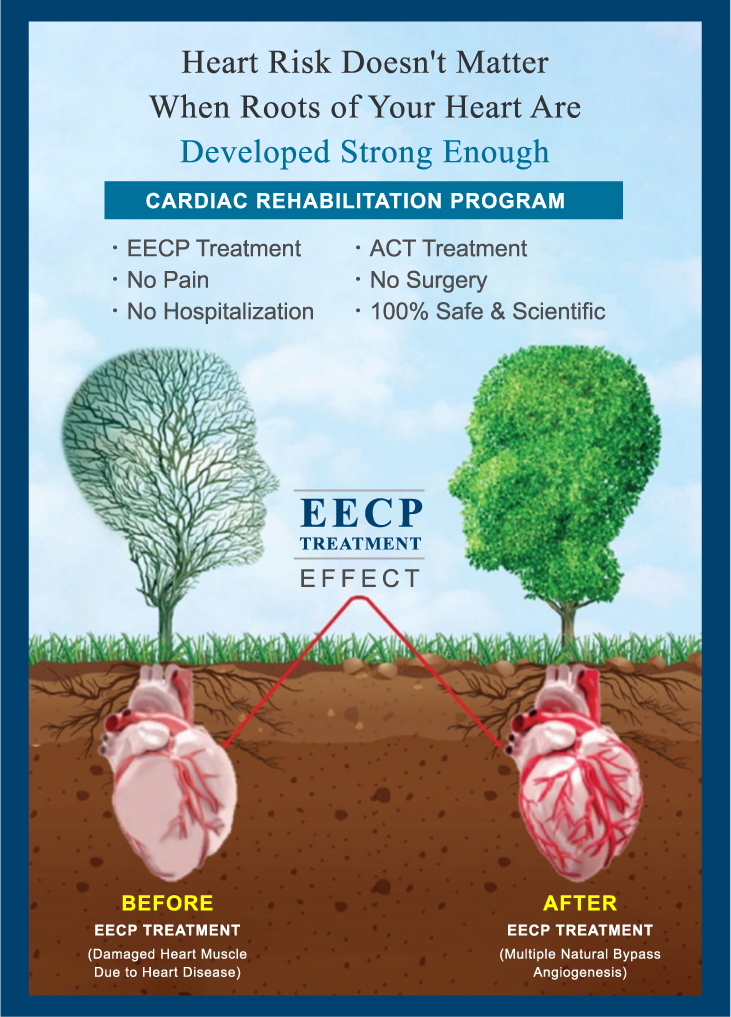

體外反搏治療(EECP,Enhanced External CounterPulsation)) 是利用非侵入性機械輔助循環裝置,提高主動脈舒張壓,減低主動脈收縮壓,增加冠狀動脈血流,促進血管側枝循環形成的治療方式。經美國FDA、歐盟核可的非侵入性療法,應用於治療心絞痛、充血性心臟衰竭、心肌梗塞等心血管疾病。與傳統的手術不同,EECP無需住院,只需在門診進行療程,便可顯著提升心臟功能,改善整體血液循環。

體外反搏(EECP)現為美國心臟醫學會治療狹心症治療指引中之治療選擇之一,研究顯示治療後會有增加冠心症患者運動之耐受性、減低三硝甘油之使用量及改善心肌功能的情形。

同時研究結果也顯示,體外反搏(EECP)可以顯著提高中風患者的腦部血流13%,改善缺血性腦中風患者的腦血流灌注及側枝循環血流供應,提高中風患者的康復速度。

同時研究結果也顯示,體外反搏(EECP)可以顯著提高中風患者的腦部血流13%,改善缺血性腦中風患者的腦血流灌注及側枝循環血流供應,提高中風患者的康復速度。

EECP的獨特機制:為血管按摩

EECP是一種非侵入性的心臟功能促進裝置,透過外力加壓與放鬆配合心臟的舒張和收縮,能夠增加全身主要臟器如心肌、腦部、腎臟等的血液供應及氧氣量。這不僅能有效改善全身性急慢性缺血疾病與慢性代謝性疾病,還能顯著提升心臟功能。

這項療法就像是替血管進行深層按摩,當外在壓力作用下,血流速度加快、血液黏稠度降低,全身的血液與氧氣供應變得更加通暢。通過每次一小時的療程,EECP能幫助沖刷血管壁上的代謝廢物,減少內皮細胞的發炎物質和膽固醇沉積,達到軟化血管、增強血管彈性的效果。同時,EECP還能促進血管內皮細胞再生,使血管更加健康,預防心血管問題的再次發生

如何幫助心臟恢復活力?

在治療過程中,EECP 透過擴大微小血管(側支循環)網絡,在心臟阻塞的動脈周圍開闢新的通路,幫助增加流向心肌的血流並使之正常化。

在EECP療程中,患者會躺在特製的治療床上,腿部和臀部被充氣袖套包裹。這些袖套會根據心跳節奏進行充氣和放氣,幫助血液更高效地迴流心臟。這一過程提升了冠狀動脈的血流量,同時降低主動脈的收縮壓,減輕心臟的負荷,讓心臟能在無需額外壓力的情況下更輕鬆地運作。

Angina/Heart Failure

Erectile Dysfunction

Dementia (VD&AD) / Aging

Dementia (VD&AD) / Aging

Dementia (VD&AD) / Aging

PAOD

COPD

PAOD

COPD

EECP應用範圍

EECP的功效

- 改善胸悶、胸痛不適

- 改善心肌缺氧、缺血

- 增加心臟輸出的血量

- 提升左心室收縮功能

目前體外反搏治療(EECP)被廣泛運用於下列疾病

1.穩定型或不穩定型心絞痛

(Stable or unstable angina pectoris)

2.鬱血性心衰竭 (congestive heart failure)

3.急性心肌梗塞 (acute myocardial infraction)

4.心因性休克 (cardiogenic shock)

5.心肌病變( cardiomyopathy)

6.冠狀動脈支架手術後、冠狀動脈繞道手術後

2.鬱血性心衰竭 (congestive heart failure)

3.急性心肌梗塞 (acute myocardial infraction)

4.心因性休克 (cardiogenic shock)

5.心肌病變( cardiomyopathy)

6.冠狀動脈支架手術後、冠狀動脈繞道手術後

1.缺血性腦中風

2.早期失智症

3.帕金森氏症

4.睡眠障礙

2.早期失智症

3.帕金森氏症

4.睡眠障礙

1.耳鳴

2.女性不孕:血液循環不良,子宮機能與養分不足。

3.性功能障礙:增加陰莖海綿體血流流速、幫助陰莖動脈血 管擴張粗壯,改善硬度及勃起障礙等。

2.女性不孕:血液循環不良,子宮機能與養分不足。

3.性功能障礙:增加陰莖海綿體血流流速、幫助陰莖動脈血 管擴張粗壯,改善硬度及勃起障礙等。

安全性與副作用

EECP療法的安全性高,副作用通常較輕微,如肌肉痠痛、瘀傷或輕微皮膚刺激。極少數情況下,患者可能會出現呼吸困難等症狀,需立即就醫。對於患有嚴重主動脈瓣閉鎖不全、未控制的高血壓或近期有血栓病史的患者,則不建議進行這項治療

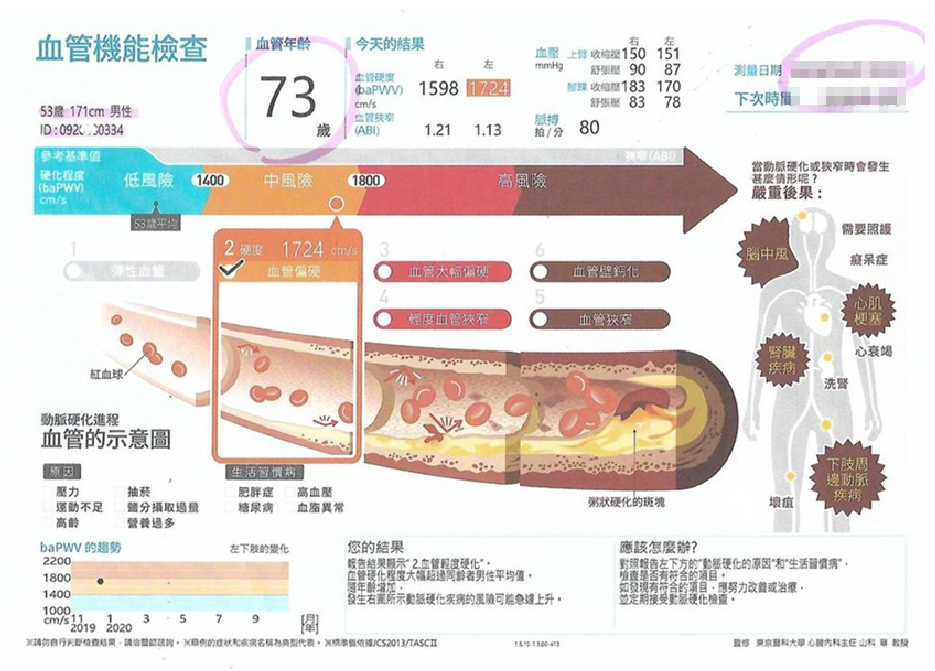

什麼是血管年齡?

血管年齡是指您血管的健康狀態,並非根據實際年齡,而是反映血管因為生活方式、飲食習慣、壓力等因素導致的老化程度。即使您年齡尚輕,血管可能因長期不健康的生活習慣而提早衰老,這是許多心血管疾病的前兆。

為什麼要關注血管年齡?

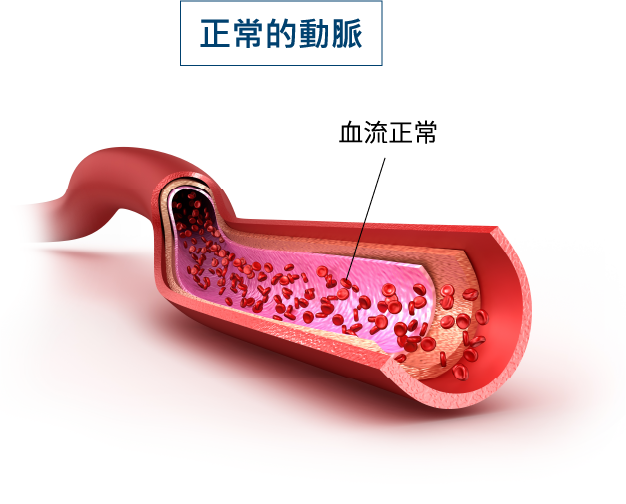

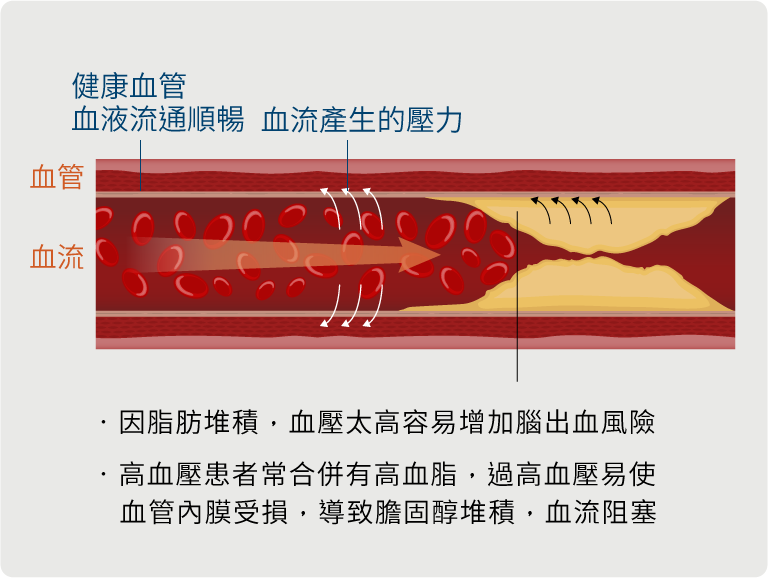

當血管變得僵硬或出現阻塞,會增加高血壓、心臟病、中風等風險。因此,了解血管年齡可以幫助您預防相關疾病,及早調整生活習慣,維護血管健康。

如何改善血管年齡?

透過均衡飲食、保持運動、管理壓力、戒菸限酒等方式,您可以有效減緩血管老化,恢復年輕健康的狀態。專業的血管年齡檢測能夠提供具體數據,協助您了解血管狀況並制定相應的改善計劃。

「血流」掌握了健康的關鍵?

自律神經的平衡與血流

交感神經的運作

血管收縮、血壓上升、血流加速

→血流狀況變好(血流量少)

副交感神經的運作

管鬆鬆弛、血壓下降、血流量變多

→血流狀況變好(血流量慢)

交感神經和副交感神經交互進行維持良好平衡的運作,讓血管的收縮與鬆弛有節奏地進行,就能讓血液順暢地流經整個身體。

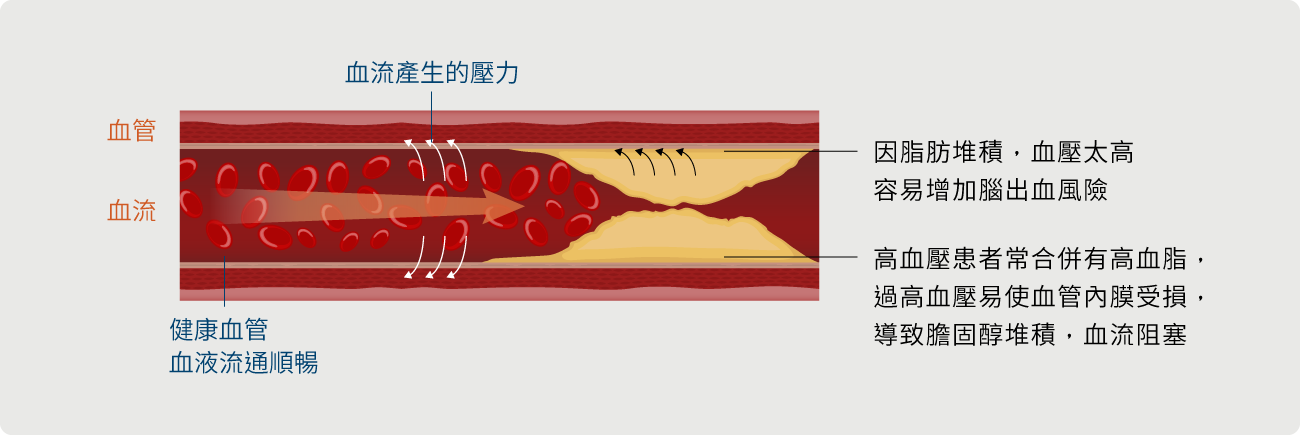

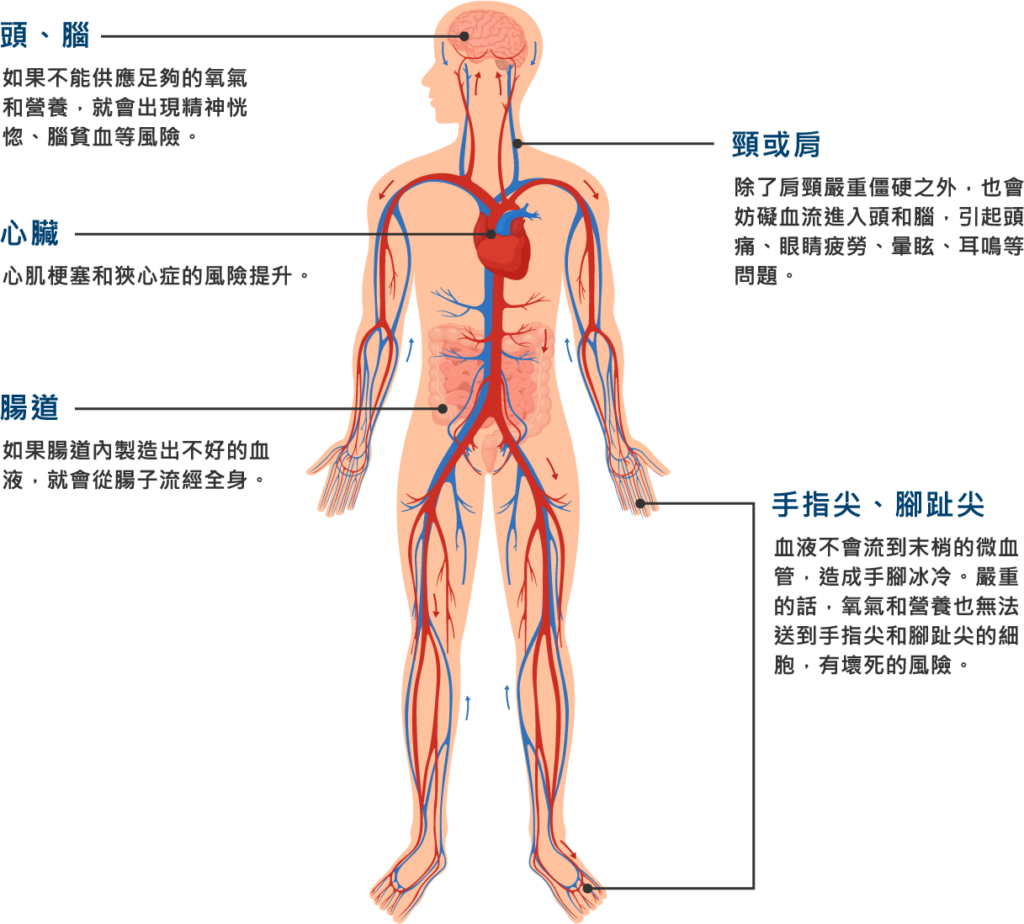

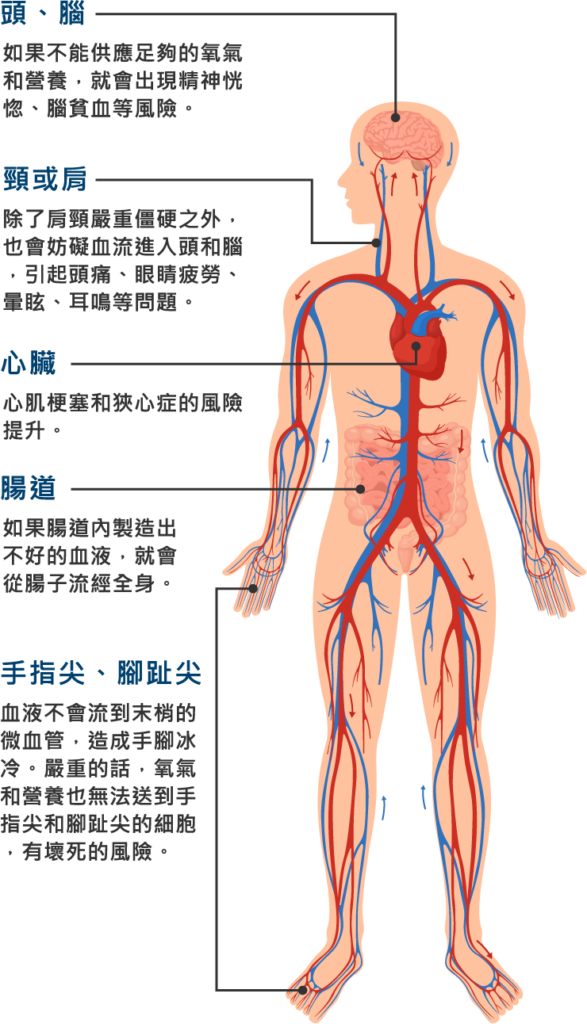

血流機能降低會導致 心臟與身體的不適

將氧氣和營養送至全身細胞的血流,對人體而言就是生命線。交感神經讓血管收縮、副交感神經讓血管松弛,以此讓血液流經全身。但是如果交感神經過度工作,血管收縮就有可能成為血流停滯、頭痛、肩膀僵硬、腰痛、甚至是腦梗塞或心肌梗塞等病症的原因。送到腦部的氧氣減少的話,思考力和判斷力也會減弱,心理狀態也會變得不安定。

不適會傳遍全身

身體是靠流遍全身的血液來連結的。如果有某處的血流堵住了,血液就會無法流到整個身體;如果某處發生不適,不適也會跟著血流傳到整個身體。

血管年齡檢查 了解血管健康

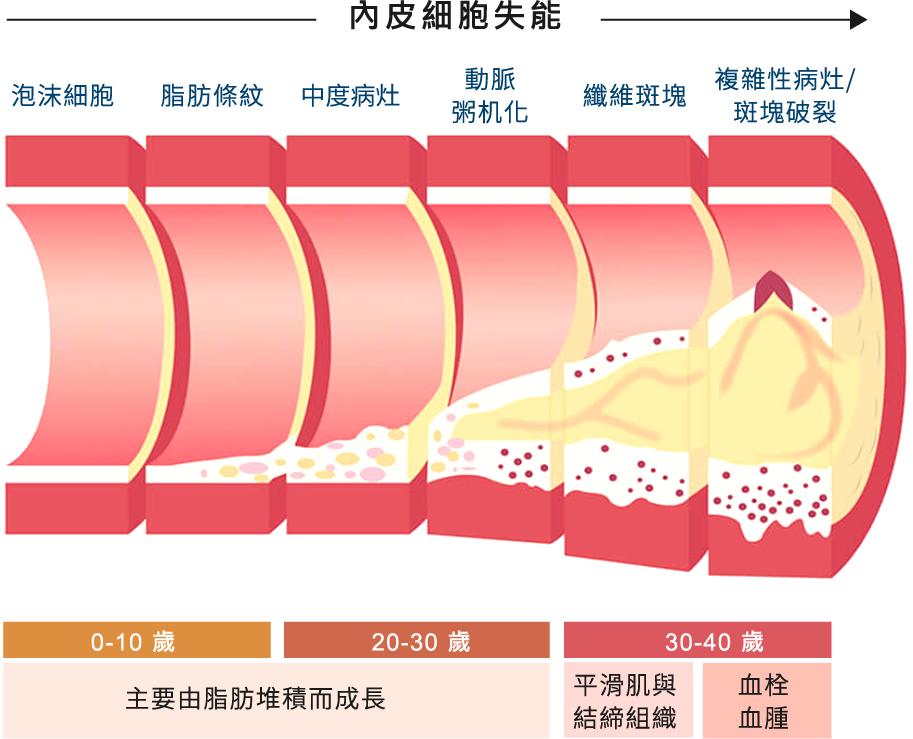

透過「血管年齡」的檢查,可以直接評估您血管的老化程度。血管年齡反映的是動脈硬化的狀況,若血管年齡超過實際年齡,意味著您的血管可能出現過早老化現象,心血管疾病的風險也會隨之增加。

血管機能檢查包括評估動脈硬化與血管彈性等重要指標,這些檢查能幫助您更好地了解血管健康,並及時採取措施來改善生活方式,降低風險。

血管機能檢查包括評估動脈硬化與血管彈性等重要指標,這些檢查能幫助您更好地了解血管健康,並及時採取措施來改善生活方式,降低風險。

定期檢查 預防心血管疾病

無論是檢測血液中的相關指標還是通過血管年齡的評估,這些檢查的目的都是為了及早發現心血管問題,避免嚴重疾病如冠狀動脈疾病的發生。

對於高風險人群,定期的健康檢查能有效降低心血管風險,並透過早期的生活方式調整,維持血管健康與長期的心血管保護。

對於高風險人群,定期的健康檢查能有效降低心血管風險,並透過早期的生活方式調整,維持血管健康與長期的心血管保護。

心血管檢測大集合!哪些檢測能早期發現心血管問題?

隨著年齡增長,心血管的健康狀況逐漸成為影響生活品質的重要因素。透過早期的血管功能檢查,不僅能檢測血管年齡(Vascular age)——即動脈硬化與血管老化的程度,還能利用血液中多項指標來綜合評估心血管疾病的風險,幫助您及時採取預防措施。

針對心血管的檢測,往往採用多項指標的組合分析,這樣才能更全面地發現潛在問題。對於40歲以上的高危險群(如高血壓、糖尿病、高血脂、肥胖、壓力大或家族病史),定期檢查更是防止心血管疾病惡化的關鍵。

針對心血管的檢測,往往採用多項指標的組合分析,這樣才能更全面地發現潛在問題。對於40歲以上的高危險群(如高血壓、糖尿病、高血脂、肥胖、壓力大或家族病史),定期檢查更是防止心血管疾病惡化的關鍵。

1.總膽固醇 (T-CHO):總膽固醇是血液中所有膽固醇的總和,高膽固醇會增加動脈硬化與心血管疾病風險。

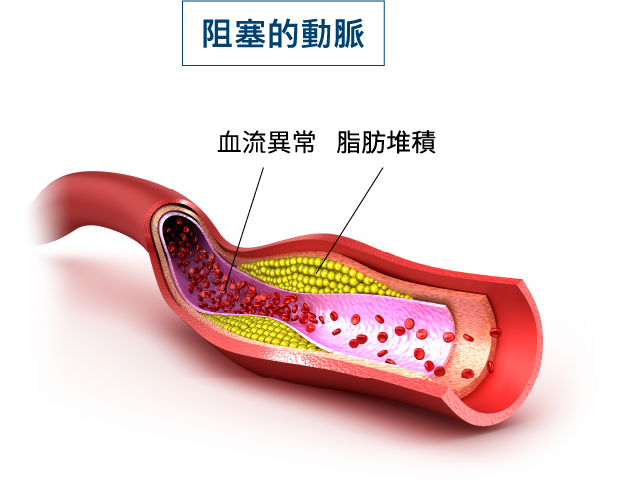

2. 低密度脂蛋白膽固醇 (LDL-C):俗稱「壞膽固醇」,會促進血管壁斑塊形成,進而導致動脈硬化,增加心臟病與中風的風險。

3. 高密度脂蛋白膽固醇 (HDL-C):俗稱「好膽固醇」,它能幫助清除壞膽固醇,保護血管,降低心血管疾病的風險。

4. 三酸甘油脂 (TG):血液中的脂肪,當其與高膽固醇並存時,會增加心血管疾病的風險。

1. 纖維蛋白原 (Fibrinogen):這是血液凝固過程中的一種蛋白,數值過高可能增加血栓風險,影響血管功能。

2. 高敏感性C反應蛋白 (hs-CRP):這是體內炎症的標誌物,炎症越高,心血管疾病的風險也越高。

3. 胰島素 (Insulin):測量空腹狀態下的胰島素水準,可用於評估胰島素抵抗和代謝異常,這些問題與心血管風險密切相關。

4. 同半胱胺酸 (Homocysteine):高水準的同半胱胺酸會增加動脈硬化風險,儘管其應用較少,但仍被視為心血管風險因素之一。

現代預防醫學與功能醫學的發展,使我們能透過更精密的檢測來精準預測心血管疾病風險,並根據患者的個體差異提供個人化的預防與治療方案。以下是幾項功能醫學常用的檢測技術:

1. 先進的脂質檢測(Advanced Lipoprotein Testing):除了傳統的膽固醇檢查,功能醫學診所會檢測小顆粒低密度脂蛋白(small dense LDL)和高密度脂蛋白亞型(HDL subtypes),這些指標可以更加精確地評估心血管疾病風險。另有 ApoB 和 Lipoprotein(a) 檢測,用來了解更深入的脂蛋白變異,提供更全面的風險評估。

2. 基因檢測:針對有家族病史的患者,進行基因檢測可以幫助評估是否存在遺傳性心血管疾病的風險,並依據基因結果進行預防與早期干預。

3. 炎症標記物檢測:除了hs-CRP,功能醫學也會檢測其他與心血管疾病相關的炎症標記物,如白介素-6(IL-6)和腫瘤壞死因子α(TNF-alpha)。這些指標能反映體內的慢性炎症,幫助預測動脈硬化的進展。

這些檢測技術不僅提升了對心血管疾病的早期發現能力,還能針對特定風險提供精準的預防策略,真正做到個人化的健康管理。

何謂三高?三高指的是什麼?

「三高」是現代常見的慢性健康問題,指的是:高血壓 高血糖 高血脂

「三高」的危險因子除年齡、遺傳等因素外,飲食及生活型態的改變,如:喜好含糖飲料、高脂肪食物,及久坐缺乏運動等,都是造成「三高」慢性病的重要原因。因此,建議定期監測自身的三高數據是否在理想值範圍:血壓<130/80mmHg、空腹血糖值<100 mg/dL,以及低密度脂蛋白膽固醇<130mg/dl,以預防慢性疾病的發

此外,停經後女性因雌激素分泌量減少,使血管調節功能變差,是高血脂症、高血壓的好發族群,更應該留意自身健康狀況,積極預防三高,才能避免危害自身的健康。

三高的早期症狀有哪些

三高初期大多沒有明顯症狀,容易被忽略,因此被稱為「無聲的殺手」。部分患者可能會出現以下早期症狀:

三高會引起哪些心血管疾病

三高(高血壓、高血糖、高血脂)是多種心血管疾病的主要危險因子。這三項代謝異常若未妥善控制,將逐漸損害血管功能,增加心血管系統負擔,並可能導致下列疾病:

根據研究資料顯示,高血壓會使罹患心血管疾病的風險提高約 1.8 倍,高血糖約增加 1.5 倍,而高血脂則提高約 1.4 倍。這些數據顯示三高對心血管健康具明確威脅。

因此,早期發現與持續控制三高,是預防心血管疾病發生的核心策略,對維護整體健康具有關鍵意義。

因此,早期發現與持續控制三高,是預防心血管疾病發生的核心策略,對維護整體健康具有關鍵意義。

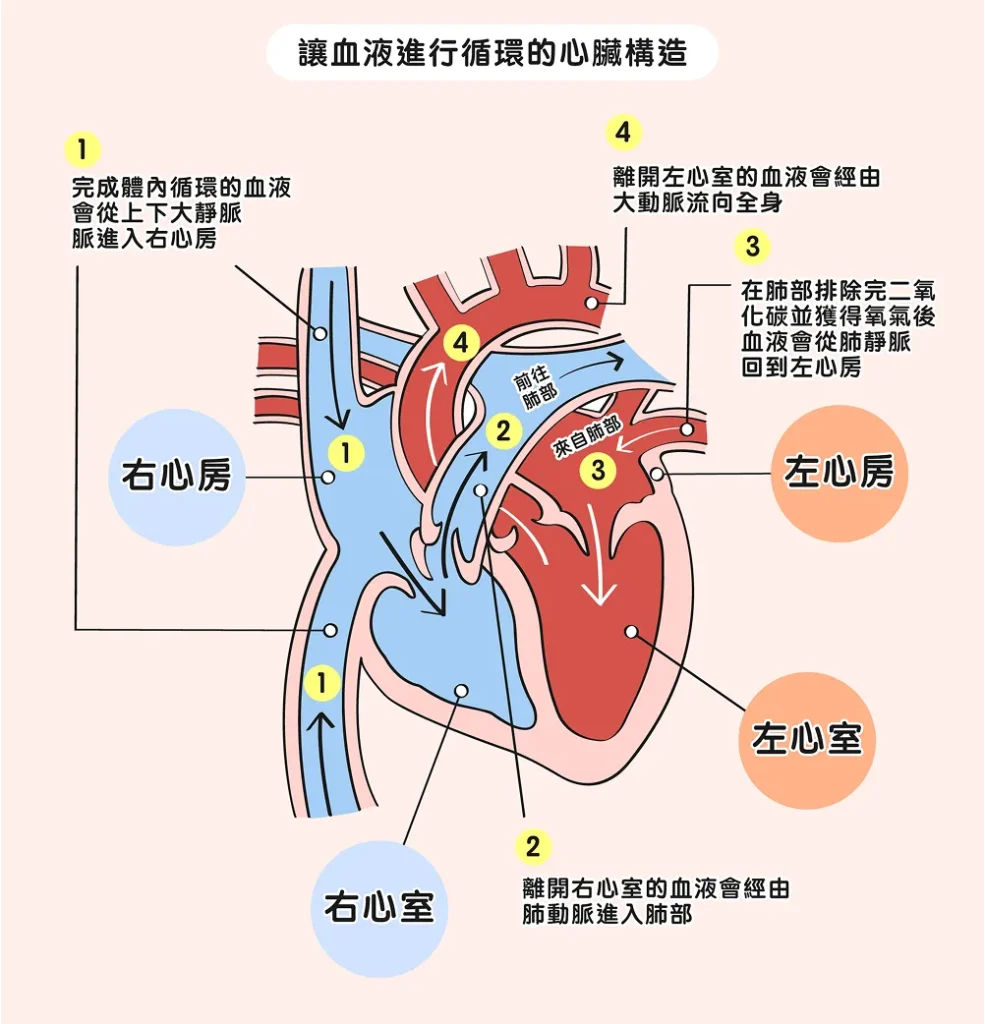

心臟是什麼

心臟是一個由肌肉構成的袋狀器官,會反覆進行收縮和擴張的動作,彷彿一個幫浦。自出生以來,這顆心臟便默默地不停跳動多達十萬次。

1. 體循環回流(靜脈血):

體內使用過的血液(含二氧化碳)經由上下腔靜脈流入右心房。

2. 肺循環起始:血液從右心房進入右心室,接著經由肺動脈流向肺部。

3. 肺部氣體交換:在肺部,血液排出二氧化碳、吸收氧氣,轉變為含氧血後,經由肺靜脈回流至左心房。

4. 體循環輸出(動脈血):血液從左心房進入左心室,再經由主動脈輸送到全身各處,完成循環。

這個循環系統分為:

心臟的四個腔室(右心房、右心室、左心房、左心室)協調運作,維持血液在體內持續流動,確保氧氣與養分輸送到各組織,同時帶走代謝廢物。

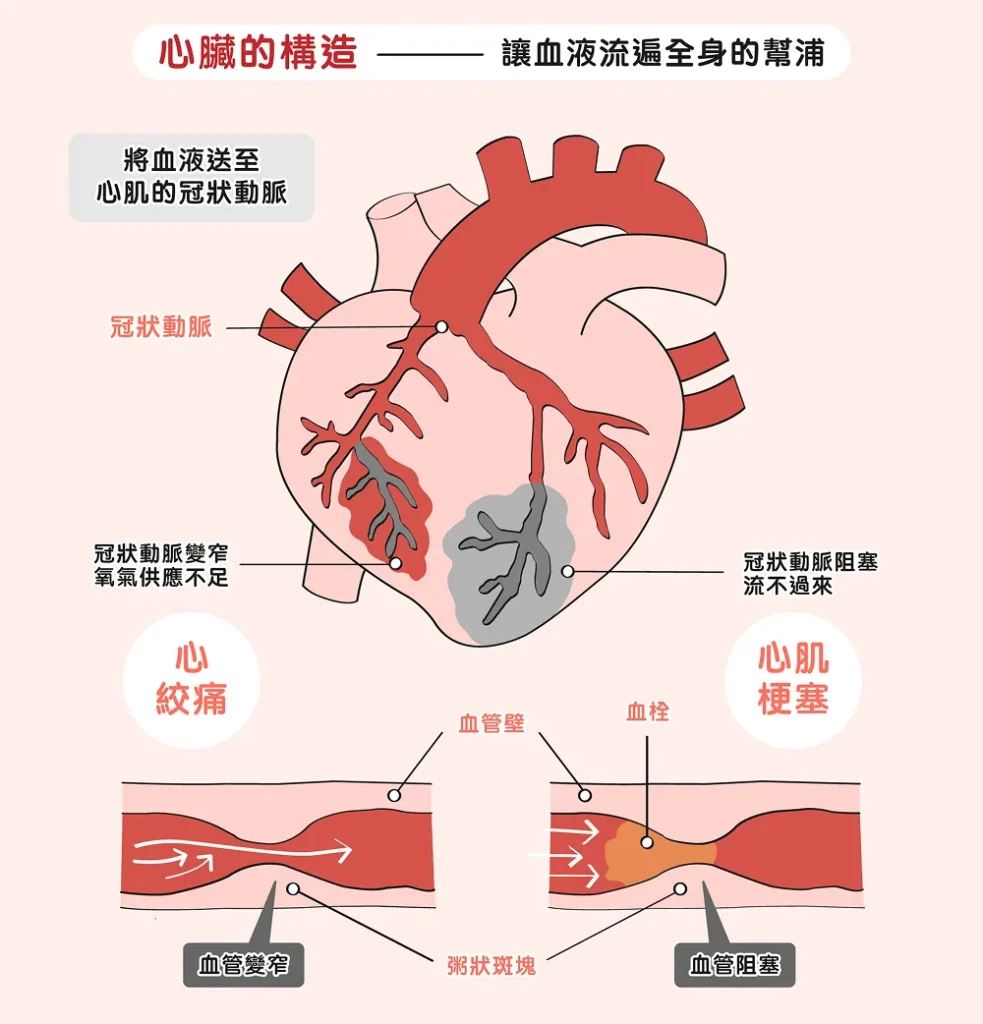

冠狀動脈

冠狀動脈(coronary artery)是供應心臟血液、氧氣和養分的動脈血管,屬於心臟專屬的血管系統。它們起源於主動脈根部,環繞在心臟表面,分為左冠狀動脈和右冠狀動脈及其分支,從心外膜貫穿心肌,將含氧血液輸送到心臟各部位

心臟透過冠狀動脈將含氧血液輸送到心肌,維持其正常收縮功能。當冠狀動脈血流受阻,心肌便會因缺氧而受損,可能導致下列兩種主要病變:

心臟透過冠狀動脈將含氧血液輸送到心肌,維持其正常收縮功能。當冠狀動脈血流受阻,心肌便會因缺氧而受損,可能導致下列兩種主要病變:

心絞痛

原因:冠狀動脈變窄,血流減少

結果:心肌暫時性缺氧,出現胸悶或胸痛

特徵:多於活動或情緒緊張時發作,休息後可緩解

病變形式:血管內壁出現粥狀斑塊,管徑縮小

原因:冠狀動脈變窄,血流減少

結果:心肌暫時性缺氧,出現胸悶或胸痛

特徵:多於活動或情緒緊張時發作,休息後可緩解

病變形式:血管內壁出現粥狀斑塊,管徑縮小

心肌梗塞

原因:冠狀動脈完全阻塞

結果:血流中斷,心肌組織因缺氧而壞死

特徵:胸痛劇烈、持續不退,可能合併冒冷汗、呼吸困難

病變形式:血管內斑塊破裂形成血栓,完全堵塞血流

原因:冠狀動脈完全阻塞

結果:血流中斷,心肌組織因缺氧而壞死

特徵:胸痛劇烈、持續不退,可能合併冒冷汗、呼吸困難

病變形式:血管內斑塊破裂形成血栓,完全堵塞血流

這兩種病變均與動脈粥狀硬化密切相關,而三高(高血壓、高血糖、高血脂)正是促成血管受損與粥狀斑塊形成的主要風險因子。

慢性代謝與健康管理 高血壓・糖尿病・代謝症候群|QA專區

糖尿病指的是什麼

糖尿病(Diabetes Mellitus)是一種慢性代謝性疾病,核心問題是體內的血糖(葡萄糖)調節異常,主要原因在於:

胰島素分泌不足(胰島 β 細胞功能受損)

或 胰島素作用效果下降(稱為胰島素阻抗)

這兩者導致血糖在血液中長期偏高,進而對身體各器官造成慢性損傷。

常見分類如下:

1. 第一型糖尿病(Type 1)

多發於兒童與青少年

為自身免疫破壞胰島 β 細胞,幾乎無胰島素可用

需終身依賴胰島素注射控制

2. 第二型糖尿病(Type 2)

最常見,約佔九成以上

與年齡、肥胖、久坐、遺傳有關

早期以胰島素阻抗為主,後期胰島素分泌也會下降

3. 妊娠糖尿病

孕期首次發現的高血糖狀況

多數產後可恢復,但日後發展為第二型糖尿病的風險較高

長期高血糖會導致視網膜病變、腎功能受損、神經病變、心血管疾病、傷口癒合不良等慢性併發症,因此控制血糖是糖尿病管理的核心。

這兩者導致血糖在血液中長期偏高,進而對身體各器官造成慢性損傷。

常見分類如下:

1. 第一型糖尿病(Type 1)

2. 第二型糖尿病(Type 2)

3. 妊娠糖尿病

長期高血糖會導致視網膜病變、腎功能受損、神經病變、心血管疾病、傷口癒合不良等慢性併發症,因此控制血糖是糖尿病管理的核心。

早期糖尿病有什麼症狀

早期糖尿病,特別是第二型糖尿病,往往症狀不明顯或被忽略,但仍有一些常見的身體變化可以作為警訊。這些症狀通常來自於血糖長期偏高所引起的代謝負擔:

常見的早期症狀包括:

1. 容易口渴、多尿

高血糖會刺激腎臟排出多餘葡萄糖,連帶排出大量水分,導致頻尿與脫水,進而感到異常口渴。

2. 容易疲倦、沒精神

血糖雖高,但無法進入細胞被有效利用,導致能量不足,常感疲倦、注意力不集中。

3.視力模糊

高血糖會影響眼球晶狀體含水量,造成暫時性視力變化。

4. 體重無故下降

雖然食慾正常甚至增加,但因葡萄糖無法被細胞吸收利用,身體開始分解脂肪與肌肉作為替代能量來源,導致體重下降。

5. 皮膚搔癢、反覆感染

血糖過高會削弱免疫功能,皮膚、泌尿道、牙齦等部位容易反覆感染。

6. 手腳麻木或刺痛

初期可能出現輕微的神經病變,感覺異常、末梢麻木等症狀。

特別注意:

很多人發現糖尿病時,已是健檢或併發症出現後才被診斷。因此,即使沒有明顯不適,若有糖尿病家族史、肥胖、40歲以上、代謝症候群等風險因子,也建議主動接受血糖與相關指標的評估。

常見的早期症狀包括:

1. 容易口渴、多尿

高血糖會刺激腎臟排出多餘葡萄糖,連帶排出大量水分,導致頻尿與脫水,進而感到異常口渴。

2. 容易疲倦、沒精神

血糖雖高,但無法進入細胞被有效利用,導致能量不足,常感疲倦、注意力不集中。

3.視力模糊

高血糖會影響眼球晶狀體含水量,造成暫時性視力變化。

4. 體重無故下降

雖然食慾正常甚至增加,但因葡萄糖無法被細胞吸收利用,身體開始分解脂肪與肌肉作為替代能量來源,導致體重下降。

5. 皮膚搔癢、反覆感染

血糖過高會削弱免疫功能,皮膚、泌尿道、牙齦等部位容易反覆感染。

6. 手腳麻木或刺痛

初期可能出現輕微的神經病變,感覺異常、末梢麻木等症狀。

特別注意:

很多人發現糖尿病時,已是健檢或併發症出現後才被診斷。因此,即使沒有明顯不適,若有糖尿病家族史、肥胖、40歲以上、代謝症候群等風險因子,也建議主動接受血糖與相關指標的評估。

糖尿病與高血壓的關係又是什麼

糖尿病與高血壓常常同時發生,在臨床上被視為共病關係(comorbidity),因為它們共享許多相同的危險因子與病理機轉,彼此會互相加重,並顯著提升心血管疾病的風險。

以下是它們之間的關鍵關聯性:

1. 胰島素阻抗是共同根源之一

第二型糖尿病的核心是胰島素阻抗,而胰島素阻抗也會影響血管的舒張與血壓調節,促使高血壓發生。

當細胞對胰島素不敏感時,體內會代償性分泌更多胰島素,而高胰島素血症本身就會導致:

–鈉水滯留 → 增加血容量

–刺激交感神經 → 血管收縮

–增加血壓負擔

2. 代謝症候群是共同背景

高血壓與糖尿病常與肥胖、腹部脂肪堆積、血脂異常、發炎反應增加並存

這些組合被稱為「代謝症候群」,是現代人常見的健康問題組合,彼此交錯影響、難以單獨處理

3. 血管功能惡化是共同結果

高血糖會損傷血管內皮細胞,使血管彈性變差

高血壓會加劇血管壁的結構改變,讓血糖控制更困難

→ 結果是:微血管與大血管的功能都會惡化,導致視網膜病變、腎臟病變、中風、心肌梗塞等併發症機率明顯上升

4. 共同處理很重要

在臨床治療上,若病人同時有糖尿病與高血壓,醫師會同時控制兩者,因為:

–僅控制血糖,但血壓失控,仍有高度心血管風險

–僅控制血壓,但血糖持續過高,也會持續傷害血管與神經

以下是它們之間的關鍵關聯性:

1. 胰島素阻抗是共同根源之一

–鈉水滯留 → 增加血容量

–刺激交感神經 → 血管收縮

–增加血壓負擔

2. 代謝症候群是共同背景

3. 血管功能惡化是共同結果

4. 共同處理很重要

–僅控制血糖,但血壓失控,仍有高度心血管風險

–僅控制血壓,但血糖持續過高,也會持續傷害血管與神經

胰島素阻抗指的又是什麼

胰島素阻抗(Insulin Resistance)是指:身體雖然有分泌胰島素,但細胞對胰島素的反應變差,導致葡萄糖無法有效進入細胞利用,血糖因此升高。

這是一種代謝異常的「前階段」,也是第二型糖尿病的核心機轉之一。

更具體地說,胰島素的原本功能是:

當我們進食後,血糖升高

胰臟分泌胰島素,幫助肌肉、肝臟與脂肪等組織把血糖「搬進細胞」利用或儲存

但當細胞對胰島素不敏感時(即產生胰島素阻抗):

胰島素的搬運功能變弱,血糖無法順利進入細胞

為了代償,胰臟會分泌更多胰島素

久而久之,胰島 β 細胞疲乏、功能衰退,血糖開始失控,進入糖尿病狀態

常見造成胰島素阻抗的因素包括:

肥胖,特別是內臟脂肪堆積

久坐缺乏運動

高糖、高脂飲食

睡眠障礙、慢性壓力

遺傳體質

更具體地說,胰島素的原本功能是:

常見造成胰島素阻抗的因素包括:

代謝症候群指的又是什麼

代謝症候群(Metabolic Syndrome)是一組代謝異常的組合狀態,當一個人同時出現數項特定的風險因子時,就被視為具有代謝症候群。這不是一種單一疾病,而是代表「罹患糖尿病、心血管疾病、中風」風險大幅升高的健康警訊。

依據衛福部與國際常見標準(如 NCEP ATP III),代謝症候群的診斷條件如下:

只要符合以下 五項指標中的任三項,就屬於代謝症候群:

1. 腹部肥胖(腰圍過粗)

男性 > 90 公分、女性 > 80 公分(以台灣人標準)

2. 空腹血糖異常

空腹血糖 ≥ 100 mg/dL,或已被診斷為糖尿病

3. 高血壓

收縮壓 ≥ 130 mmHg 或舒張壓 ≥ 85 mmHg,或已服用降壓藥

4. 高三酸甘油酯(血脂異常)

≥ 150 mg/dL

5. 高密度脂蛋白膽固醇偏低(俗稱「好膽固醇」偏低)

男性 < 40 mg/dL、女性 < 50 mg/dL

為什麼代謝症候群重要?

因為它是全身代謝功能失衡的訊號,代表:

胰島素阻抗已經出現或正在惡化

身體調控血糖、脂肪、血壓的機制出現破口

未來 5~10 年內罹患糖尿病、心臟病、中風、脂肪肝等重大慢性病的風險大幅升高

調整方向

代謝症候群是可逆的,只要透過:

飲食控制(如減少精緻醣、加工品、飽和脂肪)

增加運動量(每週至少 150 分鐘中等強度)

減重(哪怕只減5~10%體重,也能大幅改善)

規律作息與減壓

就有可能把指標逐一拉回正常,遠離慢性病。

依據衛福部與國際常見標準(如 NCEP ATP III),代謝症候群的診斷條件如下:

只要符合以下 五項指標中的任三項,就屬於代謝症候群:

1. 腹部肥胖(腰圍過粗)

男性 > 90 公分、女性 > 80 公分(以台灣人標準)

2. 空腹血糖異常

空腹血糖 ≥ 100 mg/dL,或已被診斷為糖尿病

3. 高血壓

收縮壓 ≥ 130 mmHg 或舒張壓 ≥ 85 mmHg,或已服用降壓藥

4. 高三酸甘油酯(血脂異常)

≥ 150 mg/dL

5. 高密度脂蛋白膽固醇偏低(俗稱「好膽固醇」偏低)

男性 < 40 mg/dL、女性 < 50 mg/dL

為什麼代謝症候群重要?

因為它是全身代謝功能失衡的訊號,代表:

調整方向

代謝症候群是可逆的,只要透過:

就有可能把指標逐一拉回正常,遠離慢性病。

代謝症候群和肥胖是相同的嗎

不是,代謝症候群與肥胖不是相同的概念,但兩者有高度關聯性。

下面是它們之間的差異與關聯說明:

✅ 肥胖:描述的是「體脂肪過多」的身體狀態

一般以 BMI ≥ 27(台灣標準) 定義為肥胖

或以腰圍判斷腹部脂肪(男性 > 90 cm,女性 > 80 cm)

肥胖是一項危險因子,可能導致糖尿病、高血壓、心血管疾病、退化性關節炎、睡眠呼吸中止症等

但:

肥胖 ≠ 一定有代謝症候群

也有部分人屬於「代謝健康的肥胖者」(metabolically healthy obesity),即使體重偏高,但血糖、血壓、血脂都正常

✅ 代謝症候群:是一組「代謝異常指標」的組合

如前所述,只要符合:腹部肥胖、高血糖、高血壓、高三酸甘油酯、低好膽固醇等5項中的任3項,即可診斷為代謝症候群

肥胖只是其中一項條件,不是必要條件

因此:

瘦的人也可能有代謝症候群

特別是內臟脂肪多、運動少、飲食不當的人,即使外觀看起來不胖,體內代謝可能已出現問題

下面是它們之間的差異與關聯說明:

✅ 肥胖:描述的是「體脂肪過多」的身體狀態

但:

肥胖 ≠ 一定有代謝症候群

也有部分人屬於「代謝健康的肥胖者」(metabolically healthy obesity),即使體重偏高,但血糖、血壓、血脂都正常

✅ 代謝症候群:是一組「代謝異常指標」的組合

因此:

瘦的人也可能有代謝症候群

特別是內臟脂肪多、運動少、飲食不當的人,即使外觀看起來不胖,體內代謝可能已出現問題

總結

| 項目 | 肥胖 | 代謝症候群 |

|---|---|---|

| 定義 | 體脂過多(BMI、腰圍) | 同時出現多項代謝異常 |

| 是否一定重疊 | 不一定 | 不一定 |

| 醫學風險 | 增加慢性病風險 | 高度增加心血管與糖尿病風險 |

| 可逆性 | 可透過減重、生活改善逆轉 | 多數可逆,需多面向調整 |