預見未來,掌握年輕

您的專屬「AI智慧抗老」

- 療程介紹

隨著醫學科技的日新月異,活得更久、活得更健康,已經不再是遙不可及的夢想。尤其對於關注生活品質、追求樂齡人生的我們來說,「健康老化」與「延緩衰老」更是重要的生活目標。天下雜誌、康健等都曾深入探討,老化不只是歲月增長,更牽涉到基因、生活型態與環境的多重作用。傳統的年齡數字,或許只能告訴你「活了多久」,卻無法真正揭示你身體內在的「青春密碼」。

想知道自己的身體,是不是跑得比實際年齡還快?或者,有沒有機會讓時光逆轉,找回年輕的狀態?現在,透過科學化的檢測技術,評估您的「生物年齡」及潛在風險,將是實現精準健康管理的重要第一步。

「AI智慧抗老」檢測方案| 智慧抗老的第一步:從評估開始

美無極慕康推出「AI智慧抗老方案」結合表觀遺傳年齡檢測、端粒長度分析及阿茲海默症風險基因檢測,針對個體提供全方位的老化狀態評估,協助識別老化加速的風險因素,並據此提出個人化的逆齡與健康促進建議,實現智慧抗老的目標。

1. 表觀遺傳年齡檢測(Epigenetic Clock):破解身體的真實年齡

它比您的身份證年齡更「懂」您的身體。透過分析基因群的甲基化變化,建立知名的 Horvath 生物年齡模型。簡單來說,它就像一個精密的生物時鐘,能告訴您身體的實際「生物年齡」。

這些甲基化標記會受到年齡、生活習慣、壓力、疾病甚至環境的影響而改變。因此,它能更精準地反映您身體當下的老化狀態與生理機能,揭示您身體的真實老化速度。

1. 揭示真實老化: 了解您的身體是否比實際年齡更年輕或更「超齡」。

2. 預測疾病風險: 協助您提早預見潛在的健康風險,強化健康管理。

3. 抗老成效客觀依據: 如果您正在進行抗老療程,這是追蹤實際效果的最佳指標。

4. 個人化健康策略: 根據檢測結果,提供您專屬的逆齡建議。

1. 想了解自己老化狀態或健康風險的朋友。

2. 正在進行抗老療程,希望追蹤實際效果的人。

3. 關注預防醫學、高齡健康與長壽規劃的您。

2. 端粒長度檢測(Telomere Length):揭示細胞的生命密碼

想像一下,您的染色體末端有個「保護帽」叫做端粒。每次細胞分裂,端粒就會像蠟燭一樣慢慢縮短。當端粒太短,細胞就可能停止分裂,進入老化或凋亡。這項檢測就是分析這個「保護帽」的長度。

端粒的長度,直接反映了您細胞的再生潛能與生物年齡,是判斷細胞生物學老化的核心指標。透過檢測,您可以了解細胞的「年齡」,進而評估整體健康狀況。

1. 評估細胞老化速度: 讓您清楚知道細胞實際的老化程度。

2. 了解生活習慣影響: 反映長期壓力、生活方式等因素對細胞健康的衝擊。

3. 健康管理監測指標: 它可以作為您評估健康管理與抗老化策略是否有效的客觀依據。

4. 預測疾病相對風險: 有助於您預見與老化相關的疾病風險,如心血管疾病、糖尿病等。

3. 阿茲海默症風險基因檢測:提早部署,守護大腦健康

主要分析 APOE ε 型別(ε2, ε3, ε4) 相關基因。這個基因與阿茲海默症(失智症的一種)的發生風險有密切關聯。

提早了解自身的基因風險,可以讓您及早採取預防措施,透過調整生活習慣,如營養攝取、認知鍛鍊、睡眠優化等,來降低發病風險,守護您的大腦健康。

表觀遺傳年齡檢測是什麼?|為什麼比你的實際年齡更準?

表觀遺傳年齡檢測提供了比實際年齡更科學、精準的個人衰老評估工具,是現代精準健康管理的重要依據。

表觀遺傳年齡檢測(Epigenetic Age Testing)是一種用來評估人體「生物年齡」的分子層級技術,根據的是DNA甲基化的變化。這些甲基化標記會隨著年齡、生活習慣、壓力、疾病與環境暴露等條件而變化,因此比起身份證上的實際年齡,更能反映身體目前的老化狀態與生理機能。

檢測原理

2013年,美國UCLA的Steve Horvath教授首創了知名的「表觀遺傳時鐘(Epigenetic Clock)」,發現人體特定DNA位置的甲基化程度,能高度準確地對應生物年齡。

透過分析血液或唾液中的數百至數千個甲基化位點,可運用演算法建構出「表觀遺傳年齡」,用以估算身體老化的速度是否快於或慢於實際年齡。

是「生理年齡」還是「生物年齡」

檢測「表觀遺傳年齡」的優點是什麼

適合對象

端粒長度檢測:細胞衰老與健康狀況的

生物學標記

端粒長短是老化的指標之一,端粒長度檢測是用來評估細胞老化程度的生物指標,通過檢測白血球中的端粒長度,可反映個體的生理年齡與細胞健康狀況。 端粒是染色體末端的DNA重複序列,具有保護染色體的功能,是細胞內的「生物時鐘」。 端粒長度會隨著染色體複製而逐漸縮短,反映身體健康與衰老程度。 端粒檢測可以幫助預防疾病,制定個人化的健康管理策略

端粒是什麼?

端粒(Telomere)是染色體末端的一段重復序列的 DNA 結構和相關的蛋白質復合體。 在人類的細胞中,端粒起著保護染色體末端不被破壞,或不被錯誤地修復成染色體之間的連鎖的作用。 每次 細胞 分裂,端粒都會縮短一點。當端粒縮短到一定長度時,細胞會慢慢進入衰老或死亡,不再分裂。 端粒的長度被認為是衡量細胞生物學年齡的一個指標,與生物體的衰老和壽命有一定的相關性。

為什麼要進行端粒長度檢測?

端粒長度檢測是一項用來評估細胞老化速度與生物年齡的工具。端粒是染色體末端的保護結構,會隨著細胞分裂逐漸縮短。當端粒縮短至一定程度,細胞便會進入衰老或凋亡階段,因此端粒長度可視為細胞老化狀態的重要指標。

透過檢測端粒長度,可協助:

透過檢測端粒長度,可協助:

端粒長度與細胞老化的關聯性

端粒長度不只是老化的指標,更直接參與細胞衰老的機制。每當細胞進行一次分裂,端粒就會因為複製過程的結構限制而縮短。隨著分裂次數增加,端粒逐漸接近其臨界長度,當縮短到無法再保護染色體時,細胞將進入「複製性衰老」狀態,停止分裂並逐步失去功能,甚至啟動凋亡路徑。這個過程不僅影響單一細胞的壽命,也會反映在組織與器官層級的老化現象。 因此,端粒長度在科學上被視為「細胞內的生物時鐘」,能提供細胞健康狀況、修復潛力與衰老速度的客觀資訊。

阿茲海默症風險基因檢測

阿茲海默症是什麼

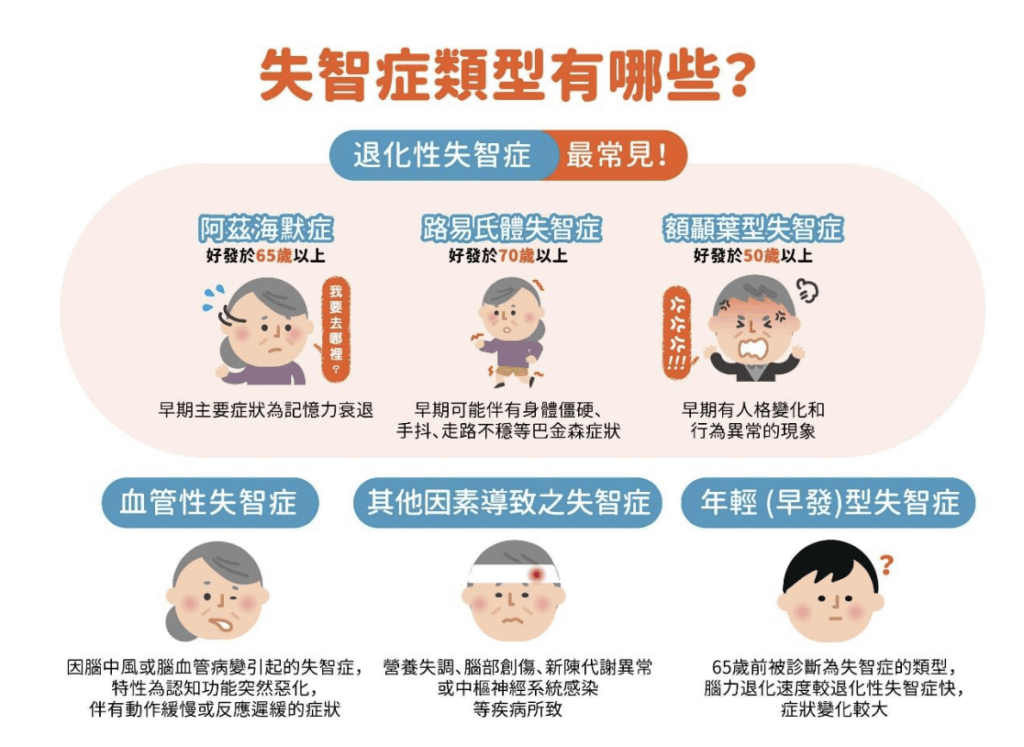

阿茲海默症(Alzheimer’s disease)是最常見的神經退化性疾病之一,屬於失智症的一種亞型,約佔所有失智症病例的六成以上。其特徵為大腦神經細胞逐漸退化與死亡,導致記憶力、認知功能、語言能力與判斷力的持續性衰退,最終影響日常生活與自理能力。早期表現常為短期記憶減退、重複提問、物品遺失等,之後逐步出現方向感混亂、語言表達困難與個性改變。

阿茲海默症和失智症的差別是什麼

失智症(Dementia)是一種臨床症候群,泛指由多種原因引起的大腦認知功能全面衰退。阿茲海默症則是其中最常見的一種類型。簡言之,「失智症是結果,阿茲海默症是原因之一」。其他常見的失智原因還包括路易體失智症、額顳葉型失智症、血管性失智症等。正確診斷阿茲海默症與其他類型的失智,對後續治療與照護安排具有關鍵意義。

上了年紀,我是「失憶」了,還是「失智」了呢?

失憶(健忘)與失智有本質上的差異:

正常老化的健忘:偶爾發生、通常能藉由回想或提醒補回來,且影響生活不大,自知健忘存在。

失智症: 失智症並非單純正常老化或記憶減退,而是一種大腦功能損傷的疾病。其症狀有記憶力減退和認知功能(語言、空間感、計算、判斷、抽象、思考)等能力退化,因此可能會出現情緒、妄想、幻覺等干擾行為,嚴重時會影響其人際關係與工作能力,導致日常生活功能受阻無法正常運作。

正常老化的健忘:偶爾發生、通常能藉由回想或提醒補回來,且影響生活不大,自知健忘存在。

失智症: 失智症並非單純正常老化或記憶減退,而是一種大腦功能損傷的疾病。其症狀有記憶力減退和認知功能(語言、空間感、計算、判斷、抽象、思考)等能力退化,因此可能會出現情緒、妄想、幻覺等干擾行為,嚴重時會影響其人際關係與工作能力,導致日常生活功能受阻無法正常運作。

老化過程中,偶爾忘記人名、找不到鑰匙,屬於「年齡相關記憶變化」,稱為正常的「健忘」或「輕微認知退化」。但若出現以下狀況,就需警覺是否已進入病理性失智的階段:

同樣的事反覆忘記,甚至否認曾經說過、做過

無法記住剛剛發生的事,影響日常功能

對時間、地點感到混亂,容易迷路

原本熟悉的事務出現困難,例如處理帳單、烹飪或使用手機

情緒與行為明顯改變,變得猜疑、焦躁、封閉

透過阿茲海默症風險基因檢測(例如 APOE 基因型),可協助評估個體未來罹患阿茲海默症的傾向與風險,作為預防介入與健康監測的重要依據。

透過阿茲海默症風險基因檢測(例如 APOE 基因型),可協助評估個體未來罹患阿茲海默症的傾向與風險,作為預防介入與健康監測的重要依據。

我想要進一步了解阿茲海默症(Alzheimer’s disease)

阿茲海默症(Alzheimer’s disease)是一種不可逆、漸進性的神經退化性疾病。它是最常見的失智症類型,通常佔所有失智症病例的60%到80%。

核心病理特徵: 這種疾病的關鍵特徵是大腦中會出現兩種異常蛋白質的堆積:

1. β-類澱粉蛋白斑塊(Amyloid Plaques): 在神經細胞外異常堆積,阻礙細胞間的通訊。

2. Tau蛋白神經纖維纏結(Neurofibrillary Tangles): Tau蛋白在神經細胞內發生異常磷酸化並纏結,破壞神經細胞內部的運輸系統,最終導致神經細胞功能障礙和死亡。

這些病理變化會導致大腦關鍵區域(特別是與記憶和學習相關的海馬迴和皮質)的萎縮,進而引發一系列的臨床症狀。 臨床症狀與病程:

初期症狀: 最典型的早期表現是短期記憶力衰退。患者可能重複提問、忘記剛學到的資訊或說過的話、物品經常遺失或放錯地方,以及在熟悉的地方迷失方向。

中期症狀: 隨著疾病進展,認知功能受損加劇,包括語言表達和理解困難(失語症)、無法執行有目的的動作(失用症)、無法識別常見物品或人臉(失認症),判斷力明顯下降,甚至出現個性或行為上的改變,如易怒、遊走、產生妄想或幻覺。患者日常生活能力開始明顯受損,需要一定程度的協助。

晚期症狀: 此階段患者的認知功能嚴重退化,喪失溝通能力,無法辨識親近的家人。日常生活功能完全喪失,包括吞嚥、大小便失禁等,最終可能需要完全依賴他人照顧,並長期臥床。

發病年齡: 阿茲海默症的發病風險隨年齡增長而顯著增加,多數發病年齡在65歲以上的長者。然而,也存在較為罕見的早發性阿茲海默症,可能在65歲之前發病,這通常與特定的基因突變有關。

核心病理特徵: 這種疾病的關鍵特徵是大腦中會出現兩種異常蛋白質的堆積:

1. β-類澱粉蛋白斑塊(Amyloid Plaques): 在神經細胞外異常堆積,阻礙細胞間的通訊。

2. Tau蛋白神經纖維纏結(Neurofibrillary Tangles): Tau蛋白在神經細胞內發生異常磷酸化並纏結,破壞神經細胞內部的運輸系統,最終導致神經細胞功能障礙和死亡。

這些病理變化會導致大腦關鍵區域(特別是與記憶和學習相關的海馬迴和皮質)的萎縮,進而引發一系列的臨床症狀。 臨床症狀與病程:

失智症評估表

- 記憶力減退到影響生活

- 計畫事情或解決問題有困難

- 無法勝任原本熟悉的事務

- 對時間地點感到混淆

- 有困難理解視覺影像和空間之關係

- 言語表達或書寫出現困難

- 東西擺放錯亂且失去回頭尋找的能力

- 判斷力變差或減弱

- 從職場或社交活動中退出

- 情緒和個性的改變